Welche Veränderungen hat die Psychiatrie in Bulgarien nach 1944 durchgemacht? Wie hat sich die kommunistische Ideologie auf die Behandlung der Patienten ausgewirkt? Wodurch unterscheidet sich die Praxis in unseren Kliniken aus, wie hat das Regime die Psychiatrie bei Konfrontationen mit Andersdenkenden missbraucht? Diesen Fragen geht der junge amerikanische Forscher Julian Chehirian in einer Studie nach, die die soziale Geschichte der Psychiatrie und Psychotherapie in der Volksrepublik Bulgarien zum Gegenstand hat.

Am 24. September hat der Fulbright-Stipendiat Julian Chehirian vor bulgarischen Publikum seine Studie vorgestellt, die sich auf Archivunterlagen und Interviews mit Medizinern aus der Zeit des Kommunismus stützt. Sie fokussiert sich vor allem auf die Übermedikalisierung, Ideologisierung und Institutionalisierung der psychischen Probleme und die Folgen der Einführung sowjetischer Behandlungsmethoden.

„Mein Interesse an dieser Problematik wurde nach meinem ersten Kontakt mit Psychiatern aus dem St.-Elisabeth-Krankenhaus im Staat Washington geweckt. Obwohl ich Psychoanalyse und deren Anwendung bei Menschen mit psychischen Störungen studiert hatte, hatte ich keine unmittelbaren Eindrücke davon, wie der Großteil der Gesellschaft solche Menschen behandelt“, erzählt Julian Chehirian. „In den Staaten dominiert die materialistische Herangehensweise. Ich wollte wissen, wie sich die Psychiatrie in Bulgarien entwickelt hat, wo nach der Befreiung (1878) eine aggressive Zeit der Modernisierung angebrochen ist und unterschiedliche Heilmethoden Einzug gehalten haben, darunter auch die Psychoanalyse. Was ist nach dem starken Ideologieumschwung 1944 passiert? Oder, um es mit einfacheren Worten auszudrücken – wie sieht das Schicksal der konkreten Bulgaren aus, die seit der Befreiung zum Objekt unterschiedlichster Ideologien und klinischer Praktiken wurden“, sagt Julian Chehirian.

„Mein Interesse an dieser Problematik wurde nach meinem ersten Kontakt mit Psychiatern aus dem St.-Elisabeth-Krankenhaus im Staat Washington geweckt. Obwohl ich Psychoanalyse und deren Anwendung bei Menschen mit psychischen Störungen studiert hatte, hatte ich keine unmittelbaren Eindrücke davon, wie der Großteil der Gesellschaft solche Menschen behandelt“, erzählt Julian Chehirian. „In den Staaten dominiert die materialistische Herangehensweise. Ich wollte wissen, wie sich die Psychiatrie in Bulgarien entwickelt hat, wo nach der Befreiung (1878) eine aggressive Zeit der Modernisierung angebrochen ist und unterschiedliche Heilmethoden Einzug gehalten haben, darunter auch die Psychoanalyse. Was ist nach dem starken Ideologieumschwung 1944 passiert? Oder, um es mit einfacheren Worten auszudrücken – wie sieht das Schicksal der konkreten Bulgaren aus, die seit der Befreiung zum Objekt unterschiedlichster Ideologien und klinischer Praktiken wurden“, sagt Julian Chehirian.

Er betont, dass es zu kommunistischen Zeiten auch Therapeuten und Psychiater gegeben hat, die alternative Behandlungsmethoden angewendet haben und trotzdem Repressionen und Entlassungen entgangen sind. Sie waren an den Menschen interessiert und haben Methoden angewendet, die nicht im Einklang mit der offiziellen Ideologie standen. Aus dieser Zeit stammen beispielsweise die Veröffentlichungen von Prof. Nikola Schipkowenski über die „Befreiende Therapie“, die sich auf das Individuum konzentriert und darauf ausgerichtet ist, die Selbstauffassung des Patienten zu verändern.

Die Psychotherapie und Psychoanalyse galten in der sozialistischen Gesellschaft als gefährlich, doch begann sich in den 70er Jahren eine Gruppe von Psychologen und Psychiatern von der individuellen Therapie und Psychoanalyse zu interessieren. Sie tarnten sich hinter der seinerzeit offiziell zugelassenen Gruppentherapie.

„Sie begannen die individuelle Therapie heimlich anzuwenden. Dies geschah in einem Kinderkrankenhaus, wo sie sich außerhalb ihrer Arbeitszeit mit erwachsenen Patienten trafen. Die Gruppe wurde nach den sogenannten „Donau-Symposien“ ins Leben gerufen, die das Interesse der bulgarischen Mediziner an der Gruppentherapie gefördert haben. Diese neue Form passte leichter ins kommunistische Ideologem, das das Individuum als Teil des kollektiven Ganzen sah“, erläutert Julian Chechirian.

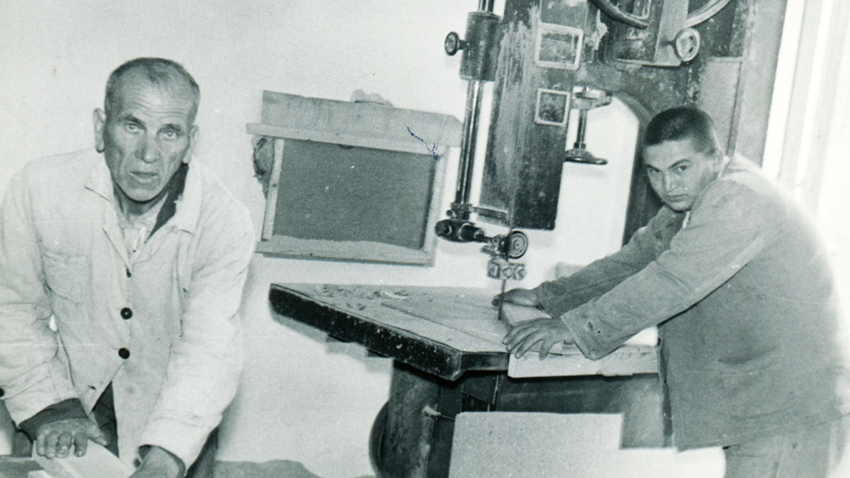

Arbeitstherapie gehörte zu den spezifischen Behandlungsmethoden während des Kommunismus. In den USA war sie offiziell als Bestrafung psychisch kranker Menschen durch die Kommunisten verschrien. Natürlich stimmt das aber nicht, meint Chehirian. Eine Studie, die man in Vermont vorgenommen hat belegt, dass Arbeitstherapie ein effizienter Weg ist, um für einzelne Patienten, die in einem Kollektiv zusammenarbeiten, ein soziales Umfeld zu schaffen.

Arbeitstherapie gehörte zu den spezifischen Behandlungsmethoden während des Kommunismus. In den USA war sie offiziell als Bestrafung psychisch kranker Menschen durch die Kommunisten verschrien. Natürlich stimmt das aber nicht, meint Chehirian. Eine Studie, die man in Vermont vorgenommen hat belegt, dass Arbeitstherapie ein effizienter Weg ist, um für einzelne Patienten, die in einem Kollektiv zusammenarbeiten, ein soziales Umfeld zu schaffen.

Bei seinen Recherchen stellte Julian Chehirian fest, dass das Regime die Psychiatrie für seine Zwecke auch missbraucht hat. „Prof. Milenkow erinnerte sich, wie die Miliz vor der Visite prominenter westlicher Diplomaten dubiose Personen von den Straßen und Stadtgärten in die Psychiatrie transportiert hat unter dem Vorwand, diese Menschen würden den Eindruck erwecken, sie hätten psychische Probleme. Während sie von den Ärzten untersucht und diagnostiziert wurden, was in der Regel mehrere Tage dauerte, haben die Diplomaten Bulgarien wieder verlassen und ihre Eindrücke von den sozialistischen Städten waren blendend“, erzählt Julian Chehirian.

Abschließend mahnte der junge Forscher: „Die Ideologie ist wichtig, aber man sollte niemals vergessen, dass die Psychiatrie von Menschen angewendet wird. Es wäre naiv anzunehmen, der Kommunismus sei eine Zeit ohne Experimente, ohne Innovationen und ohne Konflikte gewesen.“

Abschließend mahnte der junge Forscher: „Die Ideologie ist wichtig, aber man sollte niemals vergessen, dass die Psychiatrie von Menschen angewendet wird. Es wäre naiv anzunehmen, der Kommunismus sei eine Zeit ohne Experimente, ohne Innovationen und ohne Konflikte gewesen.“

Übersetzung: Rossiza Radulowa

Fotos: Privatarchiv von Julian Julian Chehirian und Archiv von Professor Kiril Milenkov

Der Sammelband „Korten-Folkloremärchen aus Bulgarien und Moldau“ wird am 30. Oktober 2025 (Donnerstag) um 18.30 Uhr im Bulgarischen Kulturzentrum , Weslez-Straße Nr. 13, in Sofia vorgestellt. Das Buch wurde von der Staatsuniversität..

Zu Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine begingen die bessarabischen Bulgaren in allen Gebieten ihren Feiertag mit einem Gebet für Frieden. Fast vier Jahre später, von noch größerer Trauer erfüllt, gedenken sie, verstreut in aller..

Anlässlich des 100. Geburtstags von Marcel Cellier sind in seiner Heimat Schweiz mehrere Musikveranstaltungen geplant. Am 30. Oktober wird Alexander Cellier in Neuchâtel seinen Vater mit einem Konzert ehren. Auf der Bühne werden..

Der Ehrenkonsul Bulgariens für Nordrhein-Westfalen, Werner Jostmeier, wurde mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Goldener Lorbeerzweig“ des..

Präsident Rumen Radew überreichte den Teilnehmern der 34. Bulgarischen Antarktisexpedition die Nationalflagge. Bei einer Zeremonie im Wappensaal..